深蹲是一项常见且有效的力量训练动作,广泛应用于健身和运动训练中。然而,在深蹲过程中,有关“膝盖不过脚尖”的说法引发了诸多争议。这一观点不仅影响了许多健身爱好者的训练效果,也在专业人士中引起了不同程度的讨论。本文将从四个方面详细探讨这一误区,包括科学依据、对运动表现的影响、潜在的风险以及如何正确执行深蹲等,旨在为广大读者提供更全面、更科学的指导,从而提高他们的训练效率和安全性。

关于“膝盖不过脚尖”的说法,其实源于对关节生物力学的一种理解。很多人认为,膝盖超过脚尖可能会增加膝关节受损的风险,因此建议在进行深蹲时要避免这种情况。然而,从科学角度来看,这一观点并不完全成立。研究表明,膝盖的位置与下肢肌肉的激活程度密切相关。当我们进行深蹲时,若能允许膝盖略微超过脚尖,将可以有效地激活大腿前侧肌肉,提高力量输出。

此外,不同身体结构的人在进行深蹲时,身体重心和关节角度也会有所不同。有些人的腿部较长,而躯干相对较短,这种情况下,如果严格要求膝盖不超过脚尖,会导致其无法完成标准深蹲。因此,对于不同个体而言,“膝盖不过脚尖”的限制并不是绝对适用。

综上所述,要理解“膝盖不过脚尖”这一原则,应结合个体差异及具体情况来分析。在合理范围内放松这一限制,可以使得更多人以更加舒适和有效的方法完成深蹲训练。

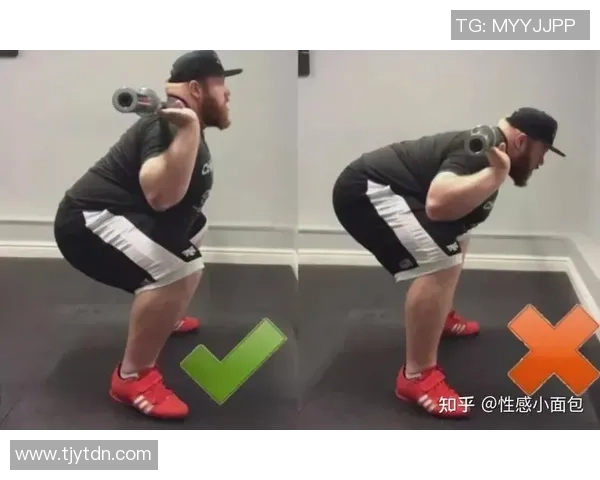

当人们过分强调“膝盖不过脚尖”时,往往会忽视自身运动表现的发展。在实际训练中,若始终保持这个限制,不仅会降低肌肉激活,还可能导致其他部位如腰背部承受额外压力,从而影响整体运动效果。特别是在重量较大的负荷下,这种限制可能会使得整个动作变得不稳定,并降低下肢力量的发展潜力。

许多专业运动员在进行高强度训练时,都允许自己的膝盖略微超过脚尖,而这正是为了提高下肢肌肉群的参与度。此外,一些研究指出,稍微让膝盖通过脚尖可以增加小腿肌肉及臀部肌肉的参与,使得更全面地锻炼到下肢各个主要肌群,从而提升整体运动表现。

因此,在追求力量和表现提升时,应适当放宽对“膝盖不过脚尖”的要求,以便能够更好地激活目标肌群,实现综合性的力量提升。同时,也应通过合理的方法进行技术修正,以确保动作质量。

尽管有学者提出“膝盖不过脚尖”并不绝对,但仍然不可忽视的是,在某些情况下,当姿势错误或负荷过大时,确实可能造成一定程度上的伤害。例如,当做深蹲时如果重心偏移或者核心收紧不足,就容易导致过度施压于膝关节,使其产生疼痛或受伤风险。因此,对于那些初学者而言,更要注重基础动作技能与姿势调整。

为了最大限度地减少伤害风险,建议采取一些预防措施,如使用镜子观察自己的姿势,以及寻求专业教练指导。此外,加强核心区必一·体育域及周边肌肉群(如臀部、小腿)的力量也是非常重要的一环,通过这些方法增强整体稳定性,有助于改善深蹲过程中的姿态控制。

最后,要根据个人能力逐步增加负荷,而不是急于追求重量。了解自身极限并循序渐进,可以帮助你安全有效地完成每一次训练,并从中获得最佳收益。

首先,在开始任何类型的深蹲之前,要确保做好充分热身,以预防因拉伸不足造成的损伤。可以通过动态拉伸来活动髋关节、膝关节及踝关节,提高身体灵活性,为后续练习做好准备。在热身之后,可选择轻量训练以熟悉动作模式,再逐步增加负载。

其次,正确站位是成功执行深蹲的重要因素。双足应与肩同宽或稍宽,同时保持平行,自然放松。在下蹲过程中,应保持胸部挺起、肩胛骨收紧,让身体重心向后移动,并确保臀部向后延展,而非仅仅弯曲双腿。另外,可以尝试改变鞋子的厚度,比如穿着特制鞋垫,有助于改善下肢角度,使得自然底线得到增强。

最后,在达到最低点后,即使感受到了一定的不适,也要注意不要屏住呼吸,应保持均匀呼吸以支持核心稳定。在上升过程中,用力推起,但同时注意控制速度,以免因急速抬起而造成意外。此外,每次训练结束后,都需要进行必要的拉伸,以促进恢复和减轻酸痛感。

总结:

综上所述,“深蹲训练中的常见误区:膝盖不过脚尖到底是科学还是迷思”这一话题值得深入探讨。从科学依据到实际操作,各方面都显示出这一原则并不能简单化,需要结合个人情况灵活运用。同时,对待任何一种健身理论,我们都应该持有开放且批判性的态度,以便找到最适合自己的方式进行锻炼,提高健康水平和生活质量。

希望通过本文能够帮助读者更好地理解深蹲这一经典动作,同时增强自我保护意识,为未来更加安全、高效地开展健身活动打下良好的基础。不论是在健身房还是日常生活中,都能灵活应用这些知识,让每一次锻炼都充满意义!